Musiksammlung

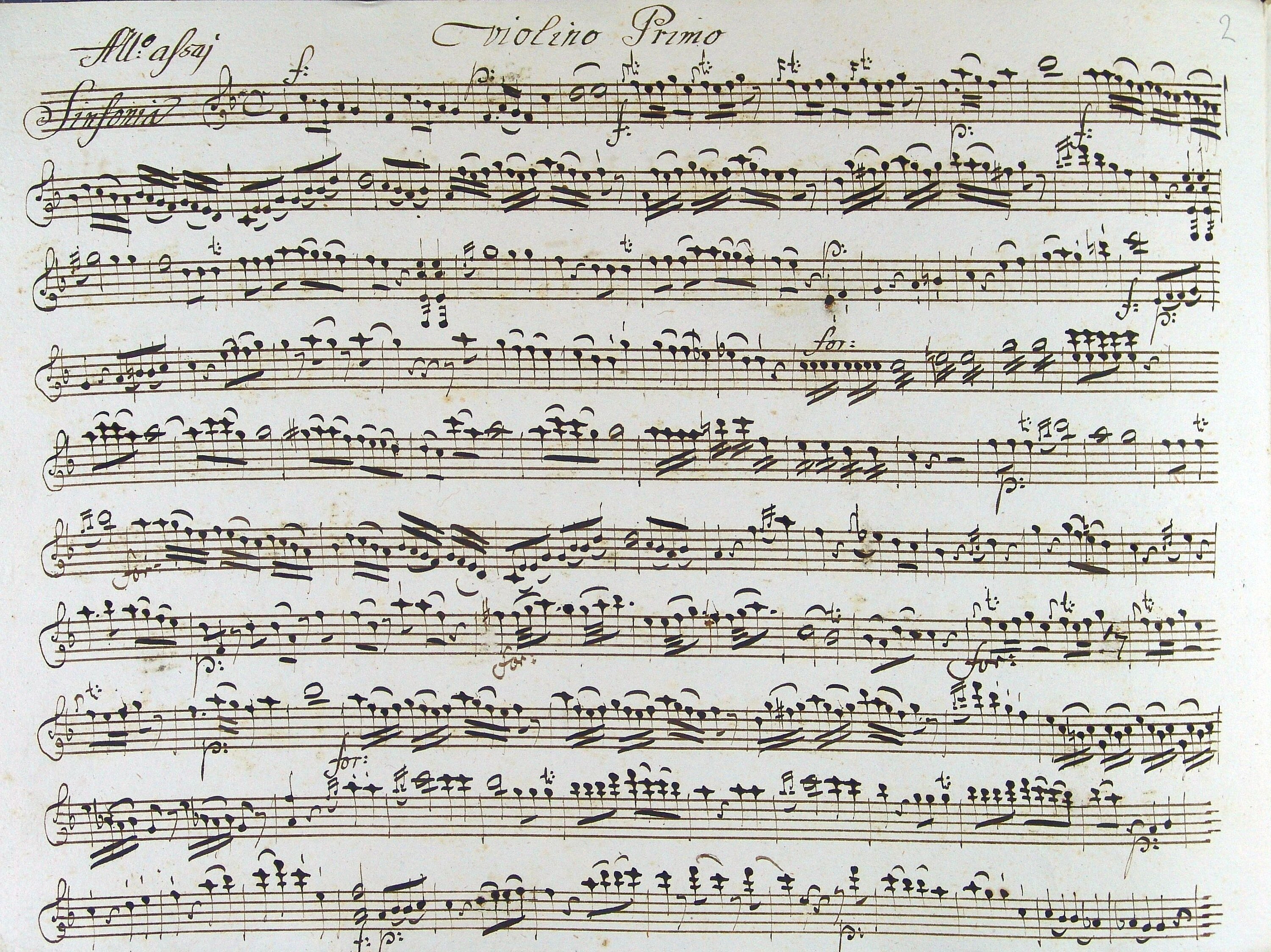

Insgesamt beherbergt die Fürst Thurn und Taxis Hofbibliothek circa 5000 Musikalien. Die Entstehung dieser Sammlung ist eng mit der Geschichte der Familie Thurn und Taxis verknüpft. Einen beträchtlichen Teil bilden die knapp 3000 Musikhandschriften, die aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stammen, durch deren Umfang und Fülle dieser Bestand zu den bedeutendsten weltweit zählt. Diese sind auf der Rechercheplattform RISM (Repertoire International de Sources Musicales) gelistet. Darüber hinaus umfasst die Sammlung circa 2000 Drucke, unter denen sich auch einige Frühdrucke aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert befinden. Von diesen ist allerdings nur ein Teil auf der Plattform RISM erfasst. Darüber hinaus sind Quellen auch über das OPAC (Online Public Access Catalogue) Regensburg sowie die Online Archiv-Recherche auf dieser Homepage recherchierbar.

Die Musikhandschriften sind hier opac.rism.info online recherchierbar.

Drucke und Editionen hier regensburger-katalog,

weitere Handschriften und Drucke unter fuerstthurnundtaxiszentralarchiv.ifaust-online online recherchierbar.

I. Die fürstliche Hofmusik

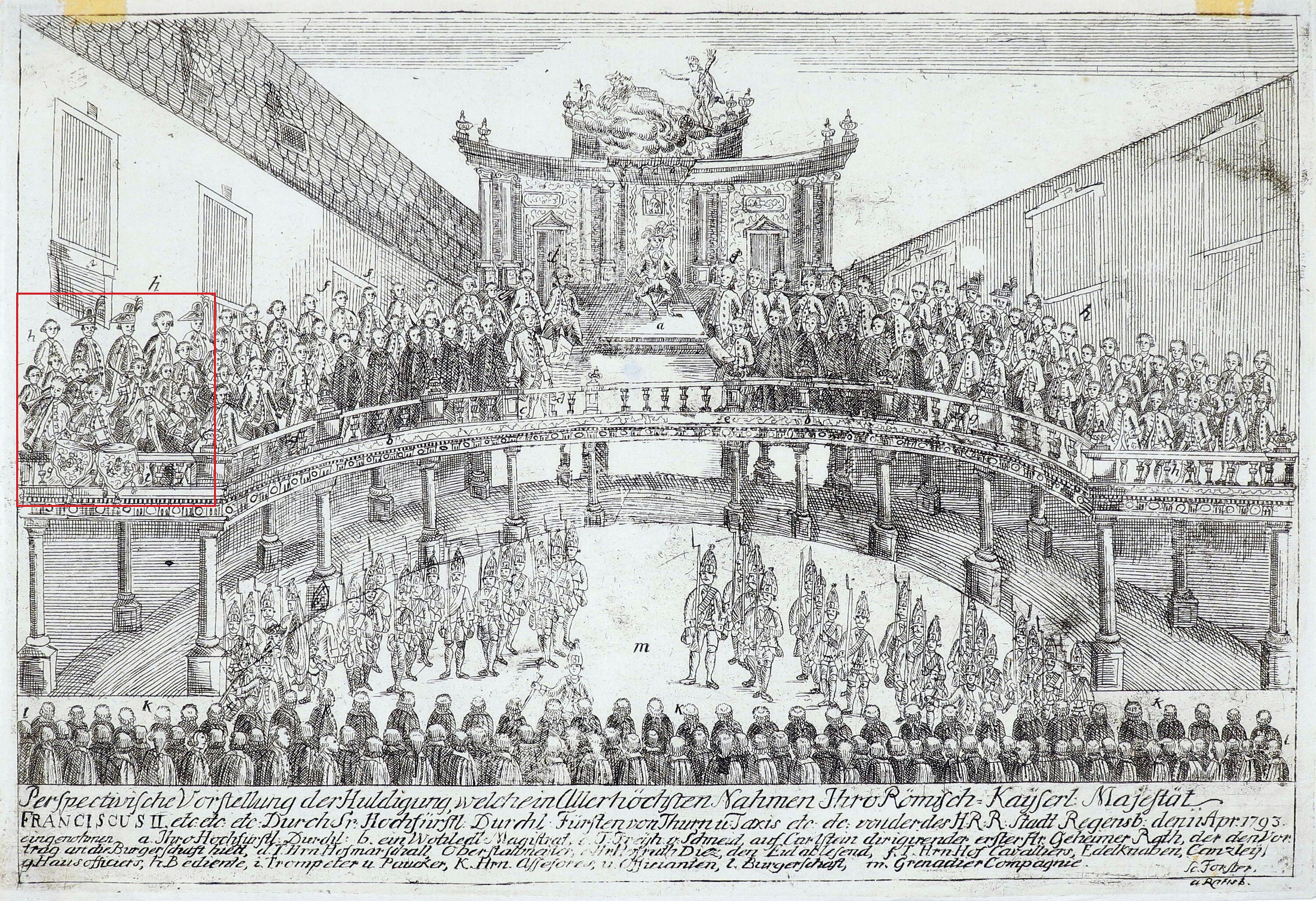

Als Prinzipalkommissare des Kaisers am Reichstag in Regensburg oblagen den Fürsten von Thurn und Taxis zahlreiche repräsentative Pflichten. Hierzu zählte auch der Unterhalt eines Theaters und einer Hofkapelle. Ihre Blütezeit erlebte die Thurn und Taxissche Hofmusik unter Fürst Carl Anselm (1733–1805), der das Orchester zu einem weithin geachteten Ensemble ausbaute. Sicherlich aber existierte bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein erstes kleines Hofmusikensemble.

Die Musiker, Sängerinnen und Sänger am Hof wurden aufgrund ihrer herausragenden musikalischen Kompetenz ausgewählt. Durch den vereinnahmenden Dienst jedoch war es ihnen kaum möglich auswärtige Gastspiele zu leisten, weswegen nur wenige unter ihnen weitläufig bekannt waren.

Zu den herausragendsten Persönlichkeiten der Thurn und Taxisschen Hofmusik zählen Joseph Riepel (1709–1782), der durch seine musiktheoretischen Schriften maßgeblich das Verständnis der Musik dieser Zeit bis heute prägt. Daneben muss auch auf František Xaver Pokorný (1729–1794) genannt werden, der durch sein umfangreiches Sinfonien- und Konzertschaffen zu den wichtigsten Repräsentanten dieser Gattungen seiner Zeit zählt. Aufgrund ihrer außerordentlichen Fertigkeiten am Instrument waren der Flötist Fiorante Agustinelli (1741–1809) und der Oboist Giovanni Palestrini (1744–1829) bei ihren Zeitgenossen als Virtuosen berühmt.

Ihren personellen Höchststand erreichte das Orchester mit über 40 Personen um 1790. Sie zählte damit quantitativ und qualitativ zu den besten ihrer Zeit.

Neben den Fürsten selbst war der ab 1773 amtierende Hofmusikintendant Theodor Freiherr von Schacht (1748–1823) maßgeblich für die Entwicklung des umfangreichen Musikleben am Regensburger Hof verantwortlich. Schacht zeichnet sich noch dazu durch ein umfangreiches kompositorisches Œvre aus. Er war nicht nur mit der Auswahl des Personals und der Notenbeschaffung betraut, sondern auch maßgeblich in Theatervorhaben involviert. Seine Arbeit legte den Grundstein der bis heute bestehenden Musiksammlung.

Das genuin fürstlich gestützte Theater bestand von 1760 bis 1786 und durchlief in dieser Zeit mehrere Ausrichtungswechsel. Zunächst französisches Repertoire zeigend, begann mit Amtsantritt Schachts eine italienische Phase, die sich allerdings mit einer Ausrichtung auf deutschsprachige Werke abwechselte. Einen Höhepunkt erlebte die sog. Deutsche Nationalschaubühne unter der Leitung Emmanuel Schickaneders (1751–1812), der unter anderem W. A. Mozarts Zauberflöte zur Aufführung brachte.

Infolge des Endes des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und den finanziellen Einbußen des fürstlichen Hauses im Zuge der Revolutionskriege erfolgte im Herbst 1806 die Auflösung von Hofkapelle und Hoftheater.

Heute zählt die nahezu vollständig aus dieser Zeit erhaltene Musiksammlung des fürstlichen Hauses zu den bedeutendsten Sammlungen von Musik des 18. Jahrhunderts weltweit!

II. Bestandsübersicht

Neben den Musikhandschriften, die das Repertoire der Hofmusik und des Hoftheaters umfassen, beherbergt die Hofbibliothek auch die Nachlässe der Klöster Obermarchtal und Neresheim. Darüber hinaus sorgte das private Musikinteresse der fürstlichen Familie für das kontinuierliche Anwachsen der Sammlung bis ins 20. Jahrhundert. Dadurch bildete sich ein Korpus, das mehr als 500 Jahre Musikgeschichte widerspiegelt.

Die Sammlung wird – der historischen Chronologie und Provenienz folgend – in 5 Gruppen eingeteilt:

A. Musikhandschriften und Drucke aus den Klöstern Obermarchtal und Neresheim

49 Choralhandschriften des 15. bis 17. Jahrhunderts stammen aus dem Kloster Neresheim, ebenso wie vier Bände mit Orgeltabulaturen. Des Weiteren sind gedruckte Stimm- und Chorbücher aus dem 16. und 17. Jahrhundert vorhanden. Darunter befinden sich einige Werke Orlando di Lassos, gedruckt von Adam Berg, sowie eine musiktheoretische Handschrift aus dem 15. Jahrhundert.

B. Aufführungsmaterial der fürstlichen Hofmusik in Brüssel und Frankfurt (ca. 1690 bis 1748)

Dazu zählen für die Brüsseler Zeit Werke (überwiegend Drucke) von Arcangelo Corelli, Marin Marais, Jean-Philippe Rameau und Jean-Baptiste Lully. Zudem finden sich in diesem Bestand Kompositionen erster Thurn und Taxisscher Hofmusiker wie Henri Jacques de Croes (1705-1786).

C. Musikhandschriften der fürstlichen Hofmusik und des Hoftheaters in Regensburg (1748 bis 1806)

Hierbei handelt es sich um den umfangreichsten Bestand der Sammlung. Dieser bildet einen Querschnitt durch die europäische Musikkultur des 18. Jahrhunderts. Das Korpus beinhaltet sowohl das Schaffen der hofansässigen Komponisten, als auch Werke von Komponistinnen und Komponisten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und verschiedenen Teilen Europas. Ein verhältnismäßig großer Anteil stammt von Komponisten des Mannheimer Hofes, verschiedenste Werke anderer Hofmusiker deutscher Residenzstädte sind aber ebenfalls vertreten. Dazu gehören beispielsweise München, Wien, Stuttgart, Mannheim und Mainz. Eine besonders enge Verbindung bestand zu den Fürstenhäuser Oettingen-Wallerstein und Fürstenberg. Hinzukommen eine Reihe Künstler aus dem europäischen Raum, wie die Italiener Giovanni Paisiello und Niccolò Piccinni oder die Franzosen Pierre-Alexandre Monsigny, André Ernest Modeste Grétry und François-Joseph Gossec.

Einen Sonderbestand bilden die „Inc.“ (= „Incerta“), Musikalien deren Verfasser unbekannt bzw. (noch) nicht identifizierbar sind.

D. Materialien der fürstlichen Gardemusik, 1820 bis 1828

Dieser Teil der Sammlung umschließt hauptsächlich Kompositionen für Bläserbesetzung. Meist handelt es sich um beliebte Werke bekannter Komponisten, welche für Bläserensemble bearbeitet wurden.

E. Kompositionen für den häuslichen Gebrauch aus dem 19. und 20. Jahrhundert

Darunter befinden sich überwiegend Kompositionen für Klavier oder kleine kammermusikalische Besetzungen, die sowohl gedruckt als auch handschriftlich vorliegen.

III. Das musikalische Spektrum

Über 500 Jahre Musikgeschichte in nahezu all‘ ihren Facetten sind in der Hofbibliothek versammelt. Dementsprechend groß und schwer zu fassen ist die vertretene musikalische Vielfalt.

Für einen ersten Rechercheeinstieg und als Überblick über bereits entstandene Publikationen zur Musiksammlung der Hofbibliothek kann das nachfolgende Dokument zu Rate gezogen werden:

Bibliographie-Wegweiser zum Thema Musik

Im folgenden Abschnitt wird ein knapper Überblick über genauere Inhalte der Sammlung gegeben, der, grob umfasst, das Material anhand verschiedener Spielstätten beleuchtet:

Konzert:

In der Hofbibliothek hat sich eine große Anzahl Sinfonien erhalten. Darunter konzertante Sinfonien, Programmsinfonien, aber auch Opernsinfonien. Ein mit 84 Sinfonien verhältnismäßig großer Anteil stammt von Joseph Haydn, wovon fünf unikal in der Hofbibliothek überliefert sind.

Daneben finden sich auch Konzerte für verschiedenste Soloinstrumente. Der größte Anteil kommt den Instrumenten Flöte, Oboe, Klarinette, Bassetthorn, Fagott und Trompete zu, es ist aber auch eine Reihe von Cembalokonzerten überliefert.

Thurn und Taxissche Hofmusiker, die für diesen Bereich komponiert haben, waren Joseph Riepel, Theodor von Schacht, Joseph Touchemoulin, František Xaver Pokorný, Joseph Küffner, Henri Joseph de Croes, Ferdinand Donninger, Paul Ignaz Kürzinger, Anton Joseph Liber, Johann Matthias Sommer, Franz Xaver Hanisch, Václav Knežek und Joseph Schierl.

Theater und Oper:

Aufgrund der Wechsel zwischen französischem, italienischem und deutschsprachigen Theater- bzw. Opernrepertoire umfasst der Bestand die genannten Traditionen. Neben dem oft vollständigen Notenmaterial findet sich teilweise auch das zugehörige Libretto sowie seltener Theaterzettel, die eine Aufführung belegen.

Auch hier haben sich maßgeblich auch Thurn und Taxissche Hofmusiker engagiert. Darunter allen voran Theodor von Schacht, aber auch Paul Ignaz Kürzinger und Joseph Touchemoulin produzierten hierfür Werke.

Kammermusik:

Neben Theater- und Konzertwesen hatten vor allem kammermusikalische Werke einen vielfältige Einsatzbereich. Sie dienten der Umrahmung unterschiedlicher Anlässe, darunter Tafeln und Feste. Einen speziellen Bereich hiervon bildet die Harmoniemusik, die auch zur Aufführung im Freien komponiert/arrangiert worden war. Wie in den zuvor genannten Bereichen, finden sich auch hier zahlreiche Kompositionen hofangehöriger Musiker.

Einen speziellen Bereich bilden weltliche Vokalmusiken und musikdramatische Kleinformen. Hierzu zählen Kantaten, beispielsweise zu Siegesfeiern und Friedensfeiern, zu Familienfesten, aber auch Neujahrsprologe und kurze einaktige Bühnenwerke, die von Angehörigen des Hofes oder Hofmusikern verfasst worden sind.

Kirchenmusik:

Ebenso wie zu weltlichen Feierlichkeiten wurde auch zu kirchlichen Festtagen Musik benötigt. Dementsprechend sind Messkompositionen, darunter auch Requiems, Te Deum-Vertonungen, Offertorien, Passionen und Psalm-Vertonungen in der Hofbibliothek vorhanden.

Dabei sei angemerkt, dass die überlieferten Messen hauptsächlich von Thurn und Taxisschen Hofmusikern, wie Johann Christoph Kaffka, Joseph Kalb, Joseph Anton Liber, Joseph Riepel und Theodor von Schacht stammen.

Fernerhin zählen hierzu die Bestände aus den Klöstern Obermarchtal und Neresheim.